中國工業報記者 余娜

2023年,儲能產能快速擴張,結構性過剩問題凸顯,市場競爭異常激烈,壓力以前所未有的速度涌向產業鏈的每個環節。

為支持“削峰填谷”, 財政補貼+強制配儲,助推新型儲能產業高歌猛進。資本涌入、產業擴容、競爭加劇、價格下跌,儲能產業出現了前所未有的“內卷”。

以電池為代表的產能擴張速度超過市場需求釋放的速度,尚在藍海中探索技術創新和應用市場的儲能企業,被迅速裹挾進入紅海白刃戰,價格從年初到年尾幾近腰斬。而對優質并網點的爭奪導致了“跑馬圈地”般的儲能項目超前建設。

重演光伏行業的慘烈,正在儲能行業上演。

裝機快速增長 商業模式亟待改善

新增裝機規模首次突破20吉瓦,三倍于2022年水平。

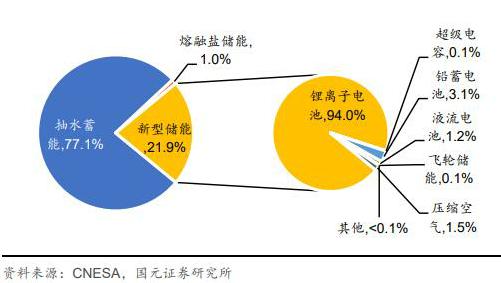

根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能數據庫的不完全統計,截至到2023年底,中國已投運的電力儲能項目累計裝機達86.5吉瓦,同比增長45%。其中,抽水蓄能累計裝機達51.3吉瓦,占比從2022年77.1%降至59.4%,但仍占據絕對份額。新型儲能累計裝機34.5吉瓦/74.5吉瓦時,同比增長18.2個百分點,其中鋰電占據主流。

我國電力儲能項目累計裝機分布

我國電力儲能項目累計裝機分布

2023年是我國新型儲能從商業化初期向規模化發展的第三年。這一年,中國新增投運新型儲能項目裝機規模21.5吉瓦/46.6吉瓦時,功率和能量規模同比增長均超150%,首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多。

新型儲能是除抽水蓄能以外的新型蓄能方式,包含鋰電、壓縮空氣及液流電池等多種儲能方式,技術類型多樣,滿足市場多元化需求;與抽水蓄能相比,新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調節能力強,與新能源開發消納的匹配性較好,優勢逐漸凸顯。

產業鏈成熟度高的動力電池規模化發展為鋰電在儲能領域夯實根基。2022年6月29日,國家能源局綜合司發布的《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022 年版)(征求意見稿)》中提到:中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池;磷酸鐵鋰電池成為電化學儲能主要的技術路線。因此,動力電池高速增長以及磷酸鐵鋰電池滲透率的提升,加速了產業的成熟和規模化,大幅度降低成本,為其在儲能領域的應用奠定了基礎。

2023年,鈉離子電池商業化進展加速,成為量產元年。自2021年7月寧德時代發布第一代鈉離子電池以來,鈉電商業化進程加速。2023年,鈉電池宣布首發車型。2022年10 月27日,傳藝科技鈉電中試線順利投產,2023年3月一期 4.5吉瓦時量產線順利投產;2022年11月29日,中科海鈉(阜陽)全球首條吉瓦時級鈉離子電池產線生產出產品下線,并有望完成100兆瓦級鈉離子電池儲能系統推行使用。供需兩旺,鈉離子電池商業化進程迎來拐點。

長壽命、高安全的儲能新秀釩電迎來商業化曙光。全釩液流電池的輸出功率和儲能容量可以相互獨立,儲能時長越長,單度電分攤成本將大幅度降低,價格越便宜;特別是儲能時長超過4小時以上,其單瓦時成本降低到3元以下。用于長時儲能的釩電,經濟效益明顯。初裝成本價格下降超預期,有利于推動釩電池的規模化應用。國內企業紛紛布局釩電產業鏈。電堆和電解液是液流電池的核心部件;電堆主要由離子交換膜、電極、雙極板等構成,代表公司有大連融科、北京普能、四川偉力得等;離子交換膜可以分隔正負極電解液,選擇性地通過符合條件的離子;由于其制備工藝復雜,長期被杜邦、戈爾、旭硝子等美國和日本少數廠家壟斷,國內企業如東岳集團、江蘇科潤正在加速進行國產替代。電解液占電池成本的40%,代表性公司有大連博融和湖南銀峰,電解液中核心成分的原料是五氧化二釩,國內釩資源產能相對集中,攀鋼釩鈦(000629.SZ)、河鋼股份(000709.SZ)等公司在釩鈦資源綜合使用和釩產品生產方面處于世界領先地位。

“表前”應用仍為重點,商業模式亟待改善。強制配儲政策是國內表前儲能裝機上量的關鍵原因。當下興起的國內儲能裝機需求主要源于政策需求,一方面是各地方政府強制新能源配儲,另一方面是國務院國資委對“五大四小”等發電央企到2025年新能源裝機占比提出了50%的剛性要求。政策層面的強制性是國內表前儲能放量的關鍵因素。

作為國內最大的細分應用場景,獨立儲能有望成為大儲主流形式。根據儲能與電力市場數據,2022 年國內完成招標的儲能項目容量為44吉瓦時,其中獨立儲能項目招標量占比最高,達到47.5%,這些項目在2023年陸續逐步投運。從2023年前三季度儲能中標容量來看,總量為13吉瓦/33吉瓦時,同比增長121%,其中獨立儲能占比超過一半。從收益水平來看,新疆、內蒙古、甘肅、山東、湖南、寧夏等省份投運的獨立儲能項目內部收益率在3%-10%左右,收益水平普遍偏低。中天儲能科技有限公司董事長繆永華認為,2024年預計將有更多省市出臺鼓勵配建儲能轉為獨立儲能的政策,獨立儲能將以“報量報價”等更靈活的方式進入電力現貨市場。

新能源配儲項目主要是解決新能源電站并網問題,投建后的儲能設施利用率低,難以有效改善配套新能源電站的收益水平。預計短期內,該領域還將維持高速增長的態勢。

用戶側儲能延續2014年以來裝機占比持續下降的趨勢,累計裝機占比下降至10%以下。用戶側儲能市場集中度高,由于峰谷價差大、補貼力度強,2023年浙江、廣東、江蘇三省用戶側儲能投運規模占比超過了60%。

中關村儲能產業技術聯盟秘書長劉為預測,未來用戶側儲能領域市場玩家將繼續增加。在“表前”儲能賽道內卷加劇的情況下,將會有更多企業把目光投入到用戶側領域;收益來源改善。隨著負荷數據采集精度和預測技術的提升,通過聚合方式參與需求響應和電力市場并獲取收益有望成為現實;應用場景拓寬。隨著電動汽車、分布式光伏的大發展,有望從工商業儲能場景為主擴展到大數據中心、5G 基站、光儲充、虛擬電廠等新場景。

價格全線下滑 293家企業終止上市

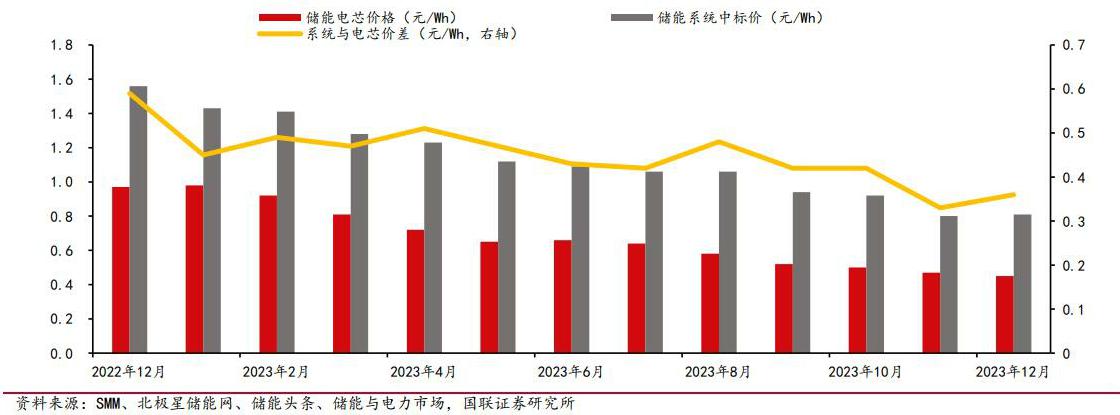

2023年,電芯降本驅動新型儲能技術加速放量,推動了儲能系統持續降價,供需矛盾愈加突出。

儲能電芯價格及系統中標下行

儲能電芯價格及系統中標下行

過去一年,電芯產能快速擴張。中國企業在全球市場中儲能電池(不含基站/數據中心備電類電池)出貨量預估在200吉瓦時左右。新增鋰離子電芯產能(含規劃、開工和達產)約1172.5吉瓦時,而同期全球電力儲能年總裝機量約為100-120吉瓦時,受供需關系影響,行業平均產能利用率50%左右,造成產品庫存升高,電芯產能擴張速度遠超市場需求釋放速度。

招標量持續高增,中標價格受多重因素影響降幅明顯。截至2023年12月,包括多個框架采購協議在內國內儲能系統集成與EPC合計招標37.9吉瓦/93.9吉瓦時,超2022年全年。價格端,受原材料價格下降、下游商業模式不成熟與行業競爭加劇影響,國內儲能系統與 EPC 中標單價持續走低,截至2023年12月,儲能系統與 EPC 中標單價分別為 0.77 元/瓦時與1.45元/瓦時。2023年,進入儲能領域的企業超過數萬家,儲能招投標市場廝殺激烈,頭部效應仍然明顯,海博思創、中車、比亞迪(002594.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、電工時代、陽光電源(300274.SZ)、遠景能源等龍頭企業入圍半數以上標的。

儲能電池產業鏈各環節價格全線下跌。碳酸鋰價格持續下行,自高點56萬元/噸的價格最多下降至年內9.9萬元/噸的低點,相比2022年高點降幅超80%;原材料寬松帶動儲能電芯相對過剩,電芯價格持續走低。截至2023年12月,儲能電芯價格已跌至0.44元/瓦時,相比2023年年初下降54%;儲能系統均價持與2023年初相比接近腰斬,甚至出現低于0.6元/瓦時報價。據高工產業研究院預測,2024年儲能電芯價格將穩定在0.4元/瓦時左右,預計儲能系統(0.5C)價格將穩定至0.8元/瓦時,低于成本價的無序競爭仍會存在。

資本市場高開低走,儲能企業上市進程放緩。延續2022年儲能行業高景氣度,2023年資本市場仍持續為儲能各環節加力。多起儲能融資金額在億元以上,2023年融資總額達534億元(僅統計披露具體金額的融資事件,不含上游材料端融資事件),涉及鈉離子電池、液流電池等新技術,以及智能制造、虛擬電廠、AI數字化等新領域。但由于證監會新政出臺,2023年全年共有293家擬上市企業終止上市申請(包括撤單和被否),多家儲能企業的上市節奏整體亦有放緩。2023年前三季度儲能指數表現好于創業板,但由于投資者對儲能領域,特別是鋰電產業鏈產能過剩以及價格戰的憂慮,第四季度下跌較多。

劉為認為,目前儲能行業估值處于歷史低位。無論從時間還是空間來看,都已經進入最后下跌階段。從產業鏈來看,各個環節利潤都經過嚴重擠壓,部分環節甚至出現虧損,碳酸鋰價格跌破10萬元/噸,未來繼續下跌空間不大。目前儲能領域已經利空出盡,加之海外市場光伏裝機超預期增長,發展中國家儲能需求才剛剛崛起,新的市場有待開發,新能源全面進入電力市場交易而激活儲能更大的需求,增量潛力巨大,未來有望否極泰來,實現反轉。

受國內構建新型電力系統政策推動、歐洲能源危機、美國推進大儲項目等多方因素影響,未來5年儲能行業有望迎來加速發展機遇。根據CNESA預測,保守場景下,預計 2027 年新型儲能累計規模將達到97.0吉瓦,2023-2027年復合年均增長率約為49.3%;理想場景下,預計2027 年新型儲能累計規模將達到 138.4吉瓦,2023-2027年復合年均增長率約為 60.3%。

今年,儲能產業競爭或將持續加劇。中國科學院工程熱物理研究所所長、中國能源研究會儲能專業委員會主任委員、中關村儲能產業技術聯盟理事長陳海生預測,2024年新增裝機將達到35吉瓦以上,儲能政策和市場規則不斷完善,商業模式更加成熟,儲能經濟性將有望提升,中國儲能將從商業化初期向規模化發展階段發生實質性轉變。

請輸入驗證碼