近期,第十一屆“西崗杯”全國相聲新人新作推選活動暨曲藝名家新秀“送歡笑”在西崗區開演,不少曲藝名家和相聲新秀匯聚一堂,為百姓送上了一場精品薈萃的歡樂盛宴。這項推動相聲藝術創新發展的重要活動距今已走過了三十二個年頭。回望相聲藝術的一路走來,離不開每一代相聲大師的傳承、創新與推動。縱觀相聲世家,極其低調卻又人數眾多的常氏世家,最讓人難以忘記。其常派相聲的扛鼎人------常寶霆大師集常派大成,成為相聲史上德藝雙馨的一代宗師。回顧常寶霆大師的一生,便可洞見中國相聲波瀾壯闊的輝煌過去,了解到相聲傳承的意義與價值。

據了解,常寶霆從4歲開始練習“貫口”,5歲在父親常連安和兄長常寶堃的指導下開始學習相聲。不到9歲便與父親常連安、大哥“小蘑菇”常寶堃,在天津著名的“小梨園”登臺獻藝并一炮而紅,從此常寶霆“三蘑菇”的藝名從此在相聲界打響。

1942年,12歲的常寶霆拜師姑父郭榮起,受到系統性的指導和不同風格的藝術熏陶,尤其是郭榮起貫口的靈活應用、濃厚的相聲韻味、表演中尺寸和火候的恰到好處,為少年的常寶霆在“說學逗唱”各門技巧的運用上打下了又一層扎實的功底。

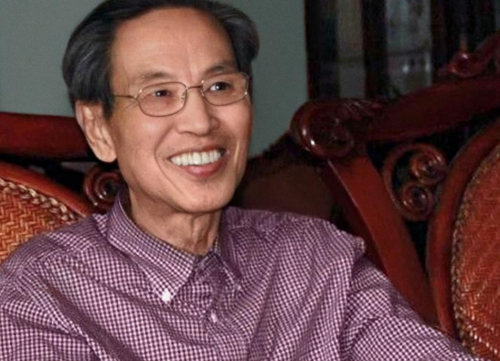

(左:常寶華右:常寶霆)

1944年,14歲的常寶霆與24歲的白全福結為搭檔,兩人在藝術上各有所長,常寶霆外型俊秀、聰慧伶俐、嗓音清脆、口齒清晰。而白全福滑稽醒目、賞人見喜、憨態可掬、熱情奔放。兩人的表演一個鋪得穩、一個抖得狠;一個捧得嚴、一個兜得緊。兩人配合默契、得心應手,成為了珠聯璧合的黃金搭檔。

(常寶霆與白全福是相聲界絕無僅有大師級的終身搭檔)

常寶霆一生都投身于相聲事業,2013年,常寶霆大師作為“中國曲藝牡丹終身成就獎”獲得者,成為相聲歷史上濃墨重彩的一筆。常寶霆在相聲界自成風格,不僅是因為他的帥氣長相,儀態端莊,氣質瀟灑,更是他追求“新”,從不停滯的創作精神。創新成為常寶霆最突出的標簽并貫穿他的舞臺半生。常寶霆自己創作的處女相聲作品《兒童樂園》、《還鄉記》在天津日報發表,從此開啟了常寶霆的相聲創作創新之路。60年代-80年代末是常寶霆創作新相聲的高峰期。他認為創作源于生活,需要反映時代解讀時代,多次深入工廠、農村、部隊體驗生活,他創作并演出了《我愛乒乓球》、《水車問題》《我愛體育》等新作品高達50多個新段子。與投遞員一起騎車送信數月,創作并表演了歌頌郵遞員的新相聲《萬無一失》。在大慶油田深入體驗生活后,常寶霆創作并表演了《油田戰歌》,常寶霆以其彰顯時代風貌,針砭時弊,引發人們共鳴的創作深受觀眾的喜愛,被稱為百姓的“人民藝術家”。

1973年常寶霆創作的《挖寶》在天津電視臺播出,在當時的特殊時期,此作品被譽為文藝復蘇后的里程碑式作品,帶動了相聲行業的復蘇,亦是拯救了那段時期相聲的“斷檔”。

1983年常寶霆又一次成為先驅者。他建立了全國第一個相聲理論研究會——天津市曲藝相聲研究會,并擔任會長。研究會通過老先生授課、研討、征稿、演出等形式,對傳統相聲和新相聲進行理論探討與學術交流,深入分析相聲在各個時期的發展,組織了一系列相關活動。這一舉措帶動并掀起了全國相聲演員和學者對相聲理論的研究熱潮,促進了相聲的學術發展,對相聲藝術傳承起到了承上啟下的重要作用。

1987年常寶霆應邀到美國紐約、舊金山、洛杉磯等地進行中美文化交流演出。常寶霆和白全福擔任每場晚會的“攢底”,演出《賣布頭》、《改行》和新編節目《挖寶》。同時。常寶霆、常寶華、吳兆南,共同出演了三人相聲《一字一將、一升一降》。常寶霆的演出在美國引起了強烈反響,《世界日報》、《華僑日報》、《聯合日報》等媒體的宣傳鋪天蓋地。還有報紙評常寶霆與白全福的演出:“獲得滿堂彩,均極自然。充分表達了“相聲最高意境,觀眾一飽耳福”。特別是在表演《挖寶》時常寶霆用“逗哏”、大段“貫口”一氣呵成,被業內外稱之為經典。這一次的赴美演出交流,將中國曲藝文化傳播到海外,讓世界看到中國傳統的經典藝術。

(常寶霆赴美參加中美文化交流演出后,與部分演員和海外組織人員合影

左起郝愛民、吳兆南、魏喜奎、常貴田、常寶霆(半蹲)、常貴瑞媤(常寶霆女兒/主持人)、常寶華(右側大褂))

1993年,常寶霆潛心整理挖掘分析相聲理論材料,為相聲的學術發展研究貢獻己力。關于相聲未來的發展,現狀及存在的問題,常寶霆飽含期許:“中國“相聲”的產生受到時代背景,藝人地位和中國民俗文化,歷史淵源等方面的影響。從市井文化技藝的“使口”,到走向雅俗共賞、喜聞樂見的大雅之堂離不開一代又一代相聲人的共同努力。常連安開辦的啟明茶社提倡文明相聲,把相聲演員從“撂地”請上舞臺,杜絕葷段子、臭活,就是對相聲發展的一個極大推動和進步。未來相聲何去何從,相信年輕一輩相聲演員可以青出于藍而勝于藍。”

常寶霆曾說:“社會在發展,相聲也要隨之進步,沒有任何一種藝術可以一成不變,很多老節目已不適應新時代觀眾的口味,如果不自己創作就沒有節目可演。求新創新也是常氏相聲的特征。”他的許多作品和表演總是讓人耳目一新,他的精神面貌和行為舉止緊跟時代步伐,更彰顯一代人民藝術家的優良風范,這也是常寶霆在相聲舞臺上幾十年屹立不倒的真正原因。

(2013年,常寶霆榮獲“中國曲藝牡丹終身成就獎”登臺領獎)

2008年,常寶霆榮獲首位“國家級非物質文化遺產(相聲)”傳承人的殊榮。

2013年,常寶霆榮獲“中國曲藝牡丹終身成就獎”。

常寶霆享有的這兩項殊榮,彰顯了業內權威人士、相聲同仁、眾多相聲理論研究人員對相傳藝術的了解和定位的精準。對于常寶霆來說也確為實至名歸。

常寶霆大師于2015年1月4日離世,作為常派扛鼎人,第六代相聲傳承人的代表,傳承常氏家風對藝術執著追求、堅韌不拔的家風,以相聲為一生追求的信仰,開拓創新時代作品,傳遞時代精神。常寶霆大師對藝術孜孜不倦,雖低調做人卻又默默耕耘,對相聲的傳承與發展殫精竭慮,為我們呈現出一個時代人民藝術家的風范。時至今日,我們在留下的視頻、音頻資料中看到他的經典相聲表演作品時:《賣布頭》、《扒馬褂》、《雜學唱》和《生活的語言》等,仍能感受到他的卓越才能和對時代生活的洞察。

相聲作為我國民間曲藝,是我國藝術的瑰寶。本屆“西崗杯”的藝術新秀作為新時代傳承人,更應當接過類似常寶霆大師這樣的先賢之志,讓相聲薪火代代相傳,歡笑萬家。

請輸入驗證碼