國務院印發的《“十四五”旅游業發展規劃》中提出,鼓勵依托工業生產場所、生產工藝和工業遺產開展工業旅游,建設一批國家工業旅游示范基地。根據《全國工業旅游發展綱要(2016-2025年)》要求,到2025年,我國將創建1000個國家工業旅游示范點,100個工業旅游基地,10個工業旅游城市。在國家政策規劃和大力支持下,以工業文化遺產和工業生產場所為基礎的工業旅游得到快速發展。作為產業融合的產物,工業旅游所指的領域廣闊、產業鏈長、跨界性強,對于實現第二產業與第三產業跨界融合,推動經濟發展轉型升級以及城市更新具有重要意義。

工業旅游的界定與分類

對于工業旅游內涵的認識,由于研究的目的和角度不同,學術界至今沒有一個統一的界定。但是現階段,對工業旅游的內容和方式并不存在認識上的根本分歧,學界已經形成共識——工業旅游是一種專項旅游、特色旅游。根據旅游產品特征,工業旅游大致可分為以下四種:

1.科技型工業旅游

以某一特定工業領域的科學技術為主題,以現代科學技術和先進生產工藝流程為主要內容,開展具有科普、教育功能的旅游經濟活動。

2.工廠觀光休閑旅游

以企業場景、設施、設備及其他具有景觀價值的工業旅游資源為主體,開發的供游客觀光、游覽、欣賞企業環境風光和企業景觀、能讓當地的居民和游客做滯留性漫游和休閑娛樂的旅游形式。

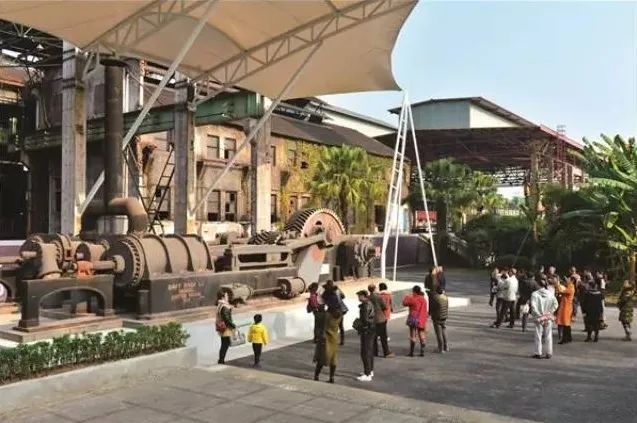

3.工業遺產旅游

將工業遺產地開辟為博物館,展示工業遺產獨特的歷史和藝術價值。還有將工業遺產改造為創意產業園、景觀公園、公共休憩場所等,既滿足人們休閑娛樂的需求,同時又改善城市居住環境,帶動周邊地塊環境提升。

4.工業消費體驗旅游

依托特定的企業文化或產品,通過生產演示或專門演示產品生產過程來宣傳和銷售企業產品,引導游客消費購買的一種工業旅游類型。

工業旅游的發展模式

1.工業博物館模式

這種模式是以現代博物館理念為指導,適用于具有歷史價值建筑、廠房等的保護和利用,運用旅游開發的方式,開發具有觀光和科普教育功能的旅游產品,是目前國際上普遍和有效的再利用方式。根據工業遺產的規模和自身特點,可以分為露天博物館和市內博物館。露天博物館能夠為游客展示獨特的工業景觀,同時提供生產場景再現等產品,為游客提供了重要的旅游體驗。室內博物館則以展示當年的生產文化、產品為主,并配合完善的解說、表演活動提高游客體驗度。

2.公共游憩空間模式

這種方式適用于周邊有大量居住用地,且建筑遺存較少的工業遺址地。隨著城市化進程的加快,許多工業遺產所在地逐漸變為城市發展的重要地段,其周邊也逐漸被住宅小區所包圍。因此工業遺產成為增加周邊居民公共游憩場所的重要途徑。

該模式是在有效地保留原有的歷史空間和環境的前提下,利用廢棄的工廠、礦區的空間、設施和環境,結合城市規劃和社區建設的功能配套,加入現代文化元素,將工業遺址和工業建筑改建成社區公園或大型文化活動場所,滿足人們消遣、求知、休閑、康體、娛樂等復合型需求,為工業衰退帶來的社會與環境問題尋找出路。

3.綜合體開發模式

該模式受“混合使用”理念的影響,一些工業遺產地也被開發為集商店、咖啡廳、餐館、辦公樓、住宅、文化設施等于一體的綜合體,把原來的工業遺產再利用為與其原先功能完全不同的場所。

4.創意產業園模式

創意產業源于20世紀90年代的發達國家,由英國創意產業特別工作組界定,在我國它是指依靠創意人的智慧、技能和天賦,借助于高科技對文化資源進行創造與提升,通過知識產權的開發和運用,產生出高附加值的產品,具有創造財富和就業潛力的產業。這種方式與前三種方式的區別是,圍繞“創新、藝術開展再利用活動,優點在于能夠賦予工業遺產新的文化涵義,為其發展注入新的活力。

5.區域度假地模式

該模式通過立體化、現代化、高速化的交通體系,可以實現區域的有效連接和互動,地方政府可通過區域一體化,充分開發整合資源優勢,打造工業旅游區域品牌。將工業遺產資源整合,按照產業門類設計主題游覽路線,可推動工業旅游的發展。

6.工業特色小鎮模式

工業和信息化部、財政部發布的《關于推進工業文化發展的指導意見》指出,結合區域優勢和地方特色,將打造一批工業創意園區和工業文化特色小鎮

工業特色小鎮,為全國各地特色小鎮的建設找到新的產業著力點,進一步激發產學研結合,從技術研發到市場產品轉化的積極性,有助于很多自發性發展起來的鄉鎮企業、發達的鄉鎮從低端產業向高端產業轉型。

結語

工業旅游作為一種融合了工業遺產保護、文化體驗與現代旅游需求的新型旅游模式,正逐步展現出其在促進產業升級、城市轉型和文化傳承中的多重價值。在國家“十四五”旅游業發展規劃引領下,工業旅游的發展被賦予了新的歷史使命。國家政策的支持和規劃,為工業旅游的創新提供了廣闊的舞臺。從科技型工業旅游到工業遺產旅游,再到工業消費體驗旅游,每一種模式都在嘗試將工業元素與旅游體驗相結合,創造出獨特的旅游產品,滿足游客的多元化需求。

請輸入驗證碼