(央視財經《經濟半小時》)中央經濟工作會議在部署2025年經濟工作時提出:抓好糧食和重要農產品穩產保供,提高農業綜合效益和競爭力。大國糧倉豐盈,承載著國家糧食安全的重任,是推進中國式現代化的重要基礎。

2024年10月,新疆生產建設兵團農場正使用國產大型采棉機進行作業,六行自走式打包式采棉機精準地將棉花“吞進”機器內,十分鐘左右便吐出一枚包裹黃色打包膜的“金蛋蛋”,也就是蛋卷棉。

采棉機被稱為“農業機械之王”,是農機裝備里面最復雜的機器之一。以前我國高端采棉機主要依賴進口,經過多年的試驗和示范,國產六行打包式采棉機終于實現了量產,打破國外高端采棉機長期壟斷我國市場的局面。

距離新疆3000公里外,在河北固安的一個先進農機研制基地里,研制出涵蓋農作物耕作、播種、收獲、烘干等多個環節的各種農機具。

其中圓包式采棉機的采凈率已從94%提升至97%,自動打包棉花的圓包機成功國產化,價格只有進口設備的三分之二。

截至2023年,全國農作物耕種收綜合機械化率達到74.3%,小麥、水稻、玉米三大主糧基本實現機械化,分別達到97.81%、88.03%、91.67%。新技術、新裝備正在全鏈條賦能現代農業,推動產業升級與創新發展。

除了在18億畝耕地上用智慧和汗水辛勤耕耘,作為海洋大國,我國還在向海而生打造“海上糧倉”。距離山東煙臺蓬萊區四個多小時航程之外,是渤海深處的一座深遠海養殖平臺。

這個深遠海養殖平臺網箱容積大約9萬立方米,相比近海養殖,深遠海水流速度快,水體交換頻繁,水中溶解氧含量更充足。此外,深遠海的浮游生物和天然餌料比近海更為豐富,能吸引更多魚群聚集,形成一個自然生態養殖環境。

這個深遠海養殖平臺擁有新材料編織的漁網、靈活的水下機器人助手,還擁有一個“智慧大腦”:通過聲吶掃描等新技術,24小時監測網箱里的魚。

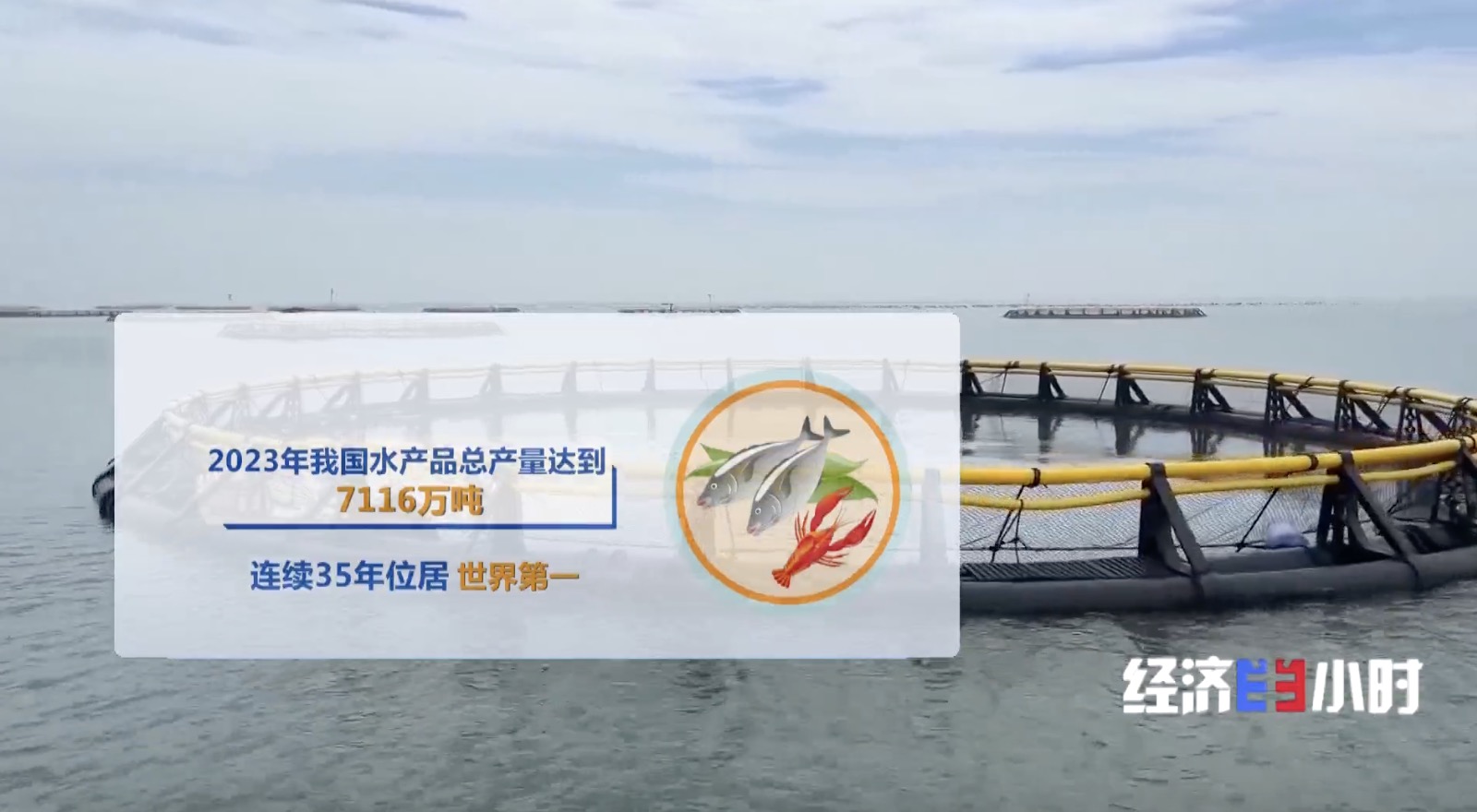

在海洋,我國已建設169個國家級海洋牧場,深遠海養殖水體達5660萬立方米,產量47萬噸。在內陸,池塘標準化養殖水平不斷提升,冷水養殖、稻田養殖、鹽堿水養殖等多種養殖模式蓬勃發展。

在位于文昌的海南航天工程育種研發中心,記者見到了太空育種后培育出來的“蛇瓜”,它不僅能抗極端天氣、病蟲害,還具有更高的產量。

據了解,這里種植了200多個航天品種,正在試種的“太空地瓜”葉面葉綠素含量較低,但比普通地瓜更具抗病蟲害能力。

上世紀八十年代,我國開啟了農作物種子的太空之旅。目前培育出主糧審定品種260多個,蔬菜、水果、林草、花卉新品種上百個。每年增加糧食產量超過20億公斤,直接經濟效益逾千億元。

轉載請注明央視財經

請輸入驗證碼