2024年11月-2025年3月廣東科技學院星語沂蒙精神宣講團在嶺南的青山綠水間,如一股紅色文化暖流正悄然流淌。團隊以沂蒙精神為指引,不僅通過創新宣講模式讓紅色文化深入人心,更以實際行動踐行志愿精神,為養老院的老人們送去溫暖與關懷。他們的足跡遍布社區、村鎮,用愛與陪伴織就了一張紅色的文化網,讓沂蒙精神在嶺南大地綻放出新時代的璀璨光芒。

創新宣講模式,紅色文化入人心

該團隊立足嶺南地域特色,開創了“理論宣講+實踐服務”的雙軌模式,將沂蒙精神的深刻內涵以生動的方式傳遞給群眾。他們不僅通過理論宣講,讓聽眾了解沂蒙精神的由來和核心要義,還結合實踐服務,如環境保護、關愛留守兒童等,將沂蒙精神融入實際行動中,讓聽眾在參與中感受紅色文化的魅力。

團隊創新實施的“二進三講”模式,即“進社區、進學校,講歷史、講精神、講傳承”,更是將宣講活動推向了新的高度。這一模式不僅有效擴大了宣講活動的覆蓋面和影響力,還讓沂蒙精神在群眾中產生了更深遠的影響。通過進社區、進學校,團隊將紅色文化直接送到老百姓家門口,讓更多人有機會接觸和了解沂蒙精神。

養老院探訪:溫情與關懷共筑紅色橋梁

在沂蒙精神宣講團的活動中,養老院探訪成為了一項重要且充滿溫情的環節。特別是在化州市中垌鎮的養老院,宣講團成員們開展了一系列關愛老人的活動,不僅為老人們送去了物質上的援助,更重要的是給予了他們精神上的慰藉。

探訪前,宣講團成員們自費購置了牛奶等營養品,并親手編織了圍巾,準備送給養老院的老人們。這些看似簡單的禮物,卻承載著宣講團成員們對老人們的深深關懷。

推開養老院那扇斑駁的鐵門,潮濕的空氣和昏暗的光線映入眼簾,住在這里的二十余位平均年齡已逾古稀的老人,眼神中透露出被時光遺忘的落寞。然而,當宣講團成員們的到來,老人們的眼中立刻煥發出了孩童般的光彩。

成員們與老人們親切交談,盡管有些老人的聽力已經衰退,但他們仍然努力地捕捉著每一句話語,緊緊地攥住宣講團成員的手,仿佛握住的是整個世界的溫暖。在交談中,成員們不僅了解了老人們的生活狀況和需求,更深刻地感受到了老人們內心的孤獨和對陪伴的渴望。

為了讓老人們感受到更多的關愛和溫暖,宣講團成員們還陪伴他們度過了愉快的時光。當成員為老人系上圍巾時,老人們激動不已,有的老人甚至流下了感動的淚水。他們緊緊拉著宣講團成員的手,用帶著鄉音的普通話表達著感激之情:“孩子,你們真好!謝謝你們來看我們!”

探訪結束之際,宣講團成員們與老人們合影留念,并許下了承諾:要讓志愿紅成為養老院常駐的色彩,用陪伴織就抵御孤獨的鎧甲,讓夕陽紅不再孤單。

活動形式多樣,線上線下齊發力

為了滿足不同群體的需求,團隊開展了多樣化的活動形式。線上,他們組織各大沂蒙精神宣講團定期開展宣講經驗分享會,利用網絡平臺擴大宣講覆蓋面,讓更多人有機會參與和學習。線下,他們則深入社區、村鎮舉辦主題宣講會,直接面向群眾,用生動的語言和感人的故事傳遞沂蒙精神。

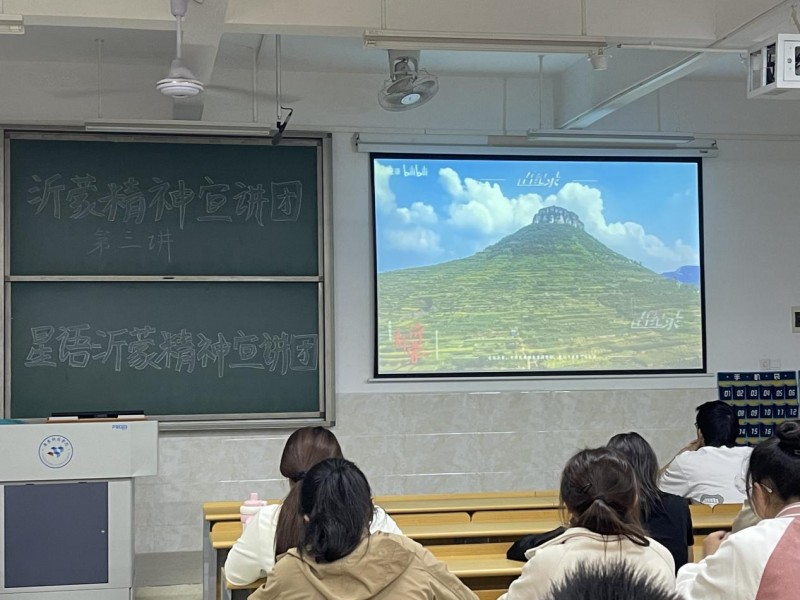

此外,團隊還與高校團支部合作,組織紅色電影觀影活動和參觀紅色文化展館等實踐活動。在廣東科技學院松山湖校區,他們開展了沂蒙精神活動宣講和《新沂蒙》紀錄片觀影活動,每次活動參與人數都達百人以上,現場氣氛熱烈,反響強烈。

成效顯著,紅色精神遍地開花

團隊的努力取得了顯著的成效。他們累計開展多次宣講活動,活動足跡遍布廣東省內多個地區。從化州市市區、中垌鎮、新安鎮,到東莞市企石鎮、石排鎮,團隊的宣講活動覆蓋了學校、社區、戶外等重要節點,有效擴大了沂蒙精神的傳播范圍。

宣講活動不僅覆蓋地區廣,而且惠及人群多樣。從小朋友到成年人,不同年齡段的人群都在活動中感受到了沂蒙精神的魅力。通過層層遞進的思辨引導,團隊讓沂蒙精神成為滋潤心靈的甘霖,激發聽眾在思想深處叩問初心、校準航向。

反響熱烈,紅色基因代代傳

團隊的宣講活動獲得了各地區合作伙伴們的高度贊譽和大力支持。線上線下的宣講和實踐活動在校內外產生了熱烈反響,不僅加深了團隊與實踐地之間的合作,還收獲了一批新的合作伙伴和開拓了新的宣講地點。

宣講活動讓沂蒙精神在新時代青年中煥發出強大感召力和持久生命力。通過“沉浸式”體驗,青年學子在觸摸歷史中完成思想淬煉,對沂蒙精神有了更深刻的理解和認同。團隊共收獲5封感謝信,體現了社會對宣講活動的認可和支持。

在東莞與化州兩地,團隊構建了成熟的“紅色基因+志愿服務”雙輪驅動模式,形成了可持續、可復制的志愿生態閉環。這一模式不僅為紅色文化的傳承和發展提供了有力支撐,還引領更多青年投身志愿服務,讓紅色基因在代代相傳中煥發出新的活力。(彭銘潤 李嘉瑩)

請輸入驗證碼