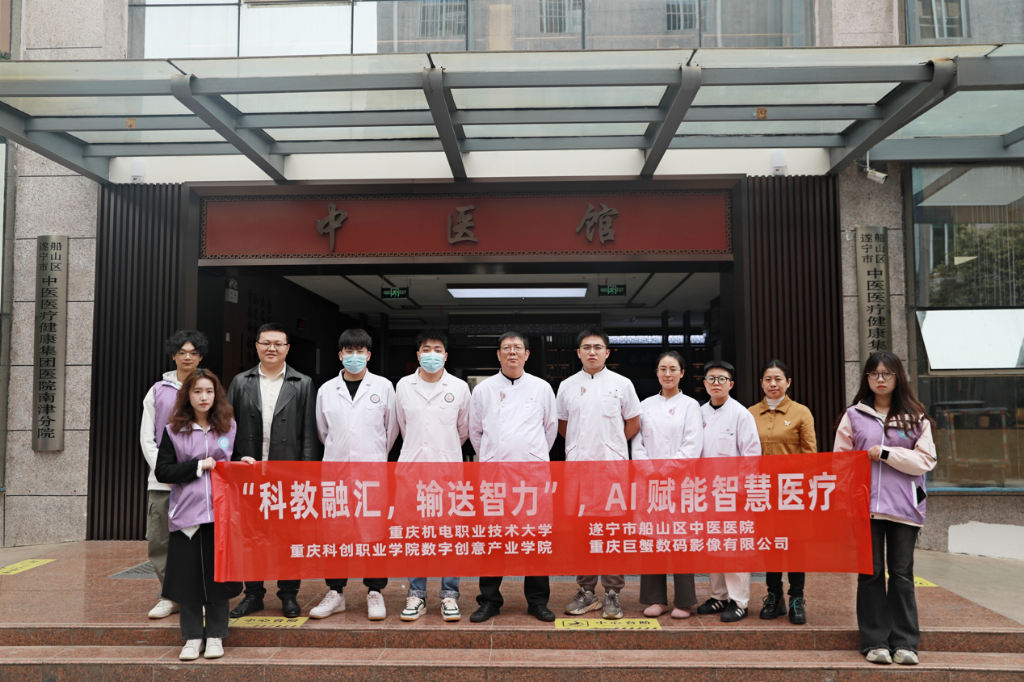

2025年4月,在康復醫學從"功能恢復"向"精準量化"轉型的背景下,遂寧市船山區中醫醫院與重慶機電職業技術大學共同研制具備實時健康評估功能的智能外骨骼系統"行者·啟明"。

隨著全球人口老齡化進程加速及運動損傷、神經退行性疾病患者數量的激增,康復醫療領域面臨前所未有的需求壓力。據《2023中國康復醫療行業藍皮書》統計,我國因中風、脊髓損傷等導致的運動功能障礙患者已突破千萬量級,傳統康復手段受限于人工操作效率低、標準化不足等問題,難以滿足精準化、個性化的治療需求。

在此背景下,國家衛健委提出“科技賦能康復”戰略規劃,強調通過智能化、數字化技術推動康復醫療產業升級。

遂寧市船山區中醫醫院團隊(梁軍、楊鳴鳳、李映、肖瑤、郭思逸、顏嚴、周慶)與重慶機電職業技術大學信息工程學院師生團隊(楊成斌、常晉、張旭東、鄧永生、陳奕璇、冉閩、李敏、蔣綠利、石文豪、吳珺璇、簡蘇歡、余釩榕)自主研發的“智能外骨骼機器人”,以顛覆性技術創新回應行業痛點,為康復醫療領域注入科技新動能。

行走功能評估革命

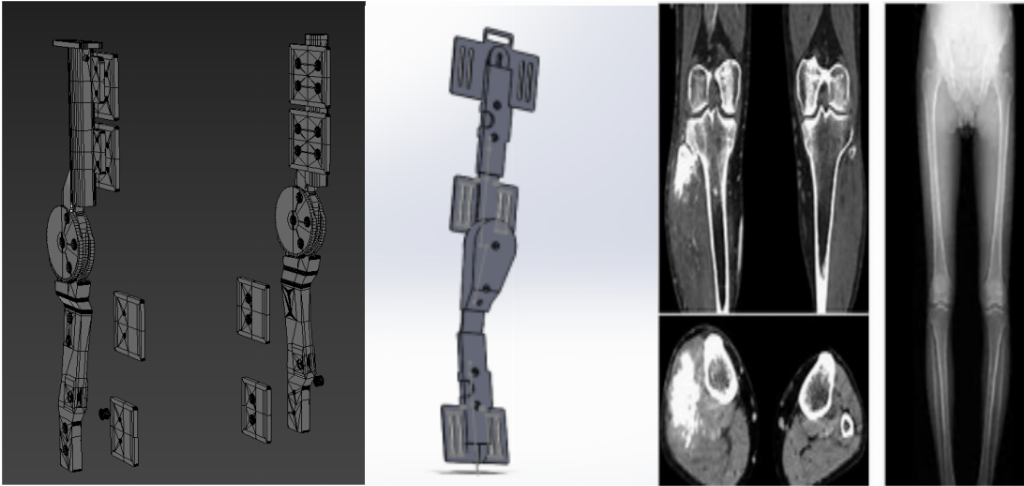

系統創新性集成步態生物力學實驗室功能,可實時生成運動功能評估報告。

遂寧市船山區中醫醫院康復科治療師現場演示:患者在穿戴設備行走過程中,系統同步捕捉步長差異、關節力矩、肌肉激活時序等參數,進而生成量化康復建議。"這相當于把價值千萬的步態實驗室穿在身上。"

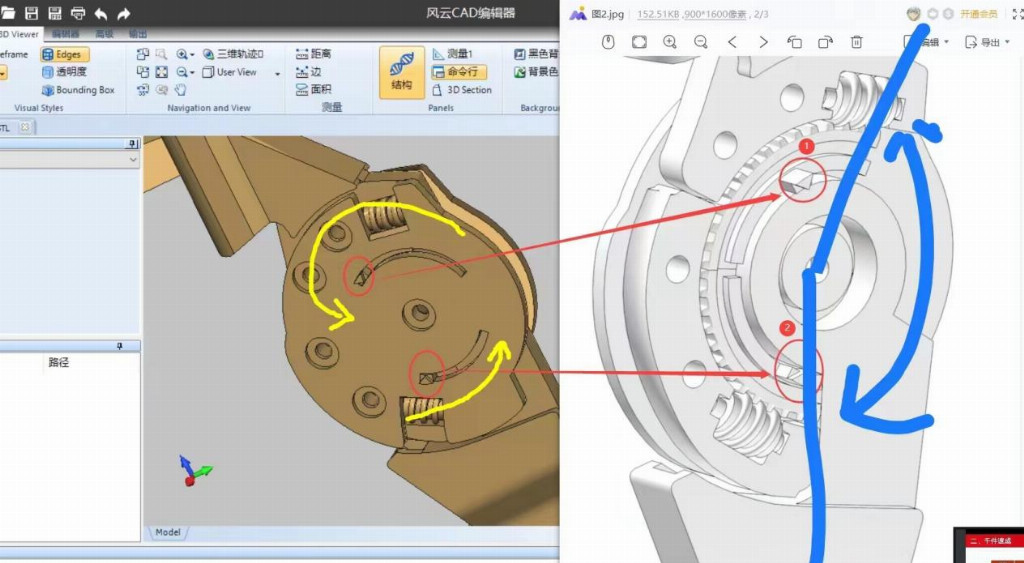

重慶機電職業技術大學研發團隊負責人楊成斌老師介紹:"設備采用'評估-輔助-再評估'的閉環模式,其獨創的動態基線算法能識別患者的肌力改善,指導治療師及時調整方案。"

三大技術賦能精準康復

【智能隨動系統】

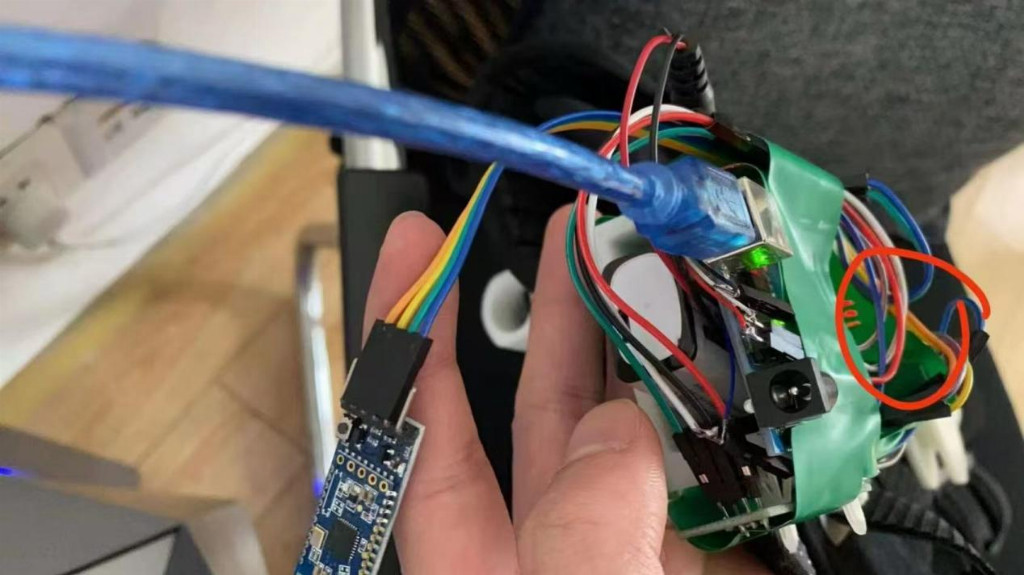

搭載"集成物聯網"自適應芯片組,通過柔性壓力傳感陣列實時感知患者肌力變化。

當檢測到特定肌群疲勞度超過閾值時,系統自動增強對應關節助力,實現"越薄弱越輔助"的精準干預。

【數字健康護照】

每位患者擁有專屬加密康復云檔案,系統持續記錄超過2000小時的步態數據,AI算法可預測運動功能發展趨勢,為臨床決策提供可視化支持。

【輕量化動態適配】

采用3D打印技術制造的樹脂支架,能隨患者肌肉維度變化進行自適應形變調節。

現場體驗的李女士表示:"支架每周調整一次貼合度,比定制護具更智能。"

未來展望:技術迭代與生態構建

智能外骨骼機器人不僅是康復醫療領域的里程碑式創新,更標志著“科技+教育+產業”協同發展模式的成熟。

隨著腦機接口(BCI)、數字孿生等前沿技術的融合應用,外骨骼系統將向更高階的神經康復與居家康復場景拓展。

遂寧市船山區中醫醫院與重慶機電職業技術大學團隊將持續深化與全球頂尖科研機構的合作,推動技術標準制定與產業生態構建,為全球數億運動功能障礙患者提供“中國智造”的康復解決方案,助力人類健康福祉邁向新紀元。(何顏明)

請輸入驗證碼